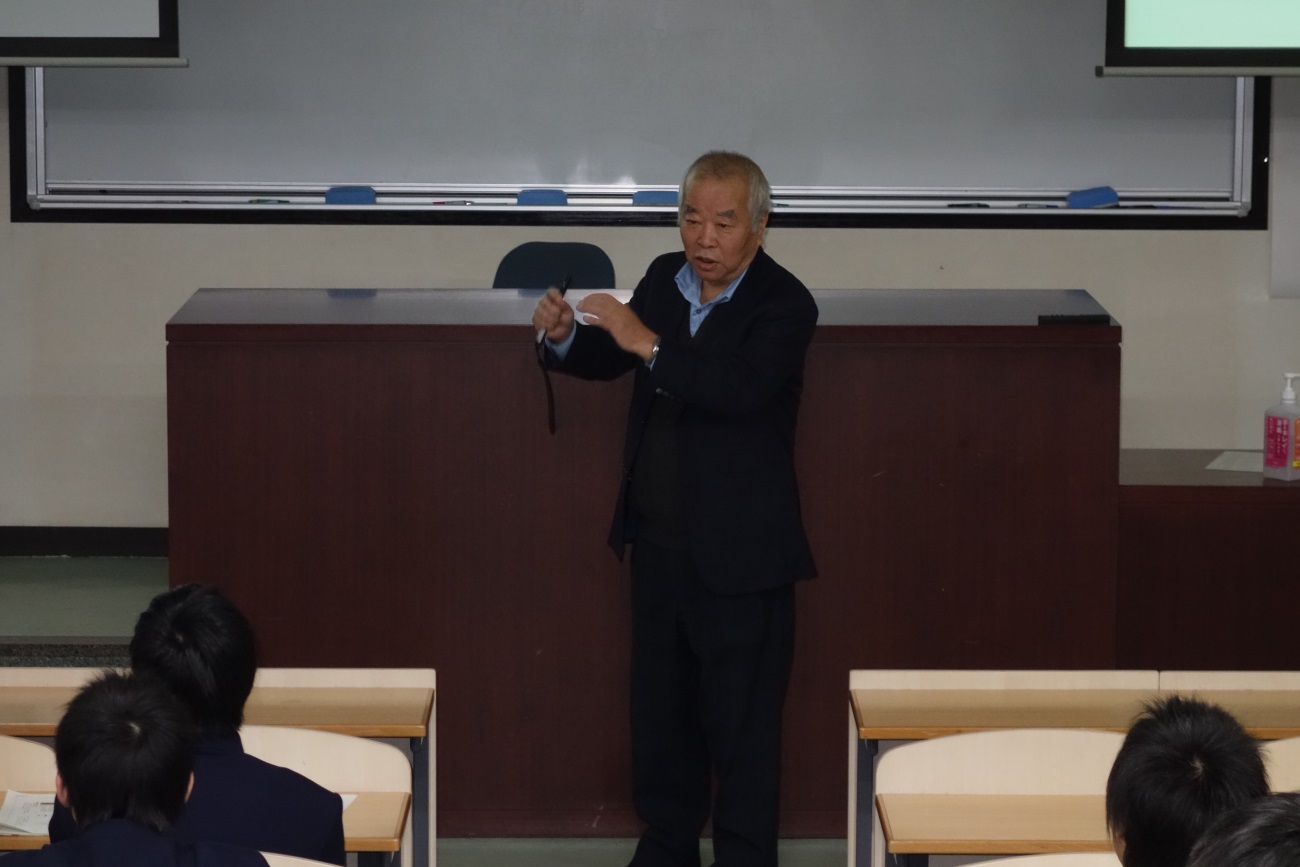

平成27年1月29日(木)、1年生(120名)を対象に、「里海論の展開」と題する環境に関する講演会が開催されました。講師は、柳哲雄先生((公財)国際エメックスセンター特別研究員,九州大学名誉教授)で、世界で初めて「里海(※Satoumi)」を提唱された方です。

「里海」とは、「人間が適度に手を加えた,きれいで、たくさんの魚が泳ぐ豊かな沿岸海域」を意味します。講演では、先生のこれまでのご研究と実際の活動を、写真を交えてご紹介されました。

聴講した学生からは、「瀬戸内海でどうすれば良い環境が作られるのか、よくわかった」、「海洋汚染は様々な問題を引き起こしていることがわかった。私たちも普段の生活の中で協力できることは協力したいと思った」、「話は少し難しかったが、海がこれからどのように変わっていくのかが気になった」等の感想が聴かれ、身近な海の環境について考えるよい機会となりました。

なお、本講演会は、平成26年度愛媛県「三浦保」愛基金環境保全・自然保護分野のご支援により実施しました。

※日本語の「里海」が,英語圏でも、津波:Tsukami,黒潮:Kurosioやもったいない:Mottainaiなどのように、Satoumiとして理解認識されるようになりました。

1年生を対象にした、環境に関する講演会==里海論の展開==を開催

カテゴリー: 学校・学生トピックス パーマリンク