「研究・教員トピックス」カテゴリーアーカイブ

「弓削丸体験航海・船の仕事講座」を実施

弓削商船高専では、10月24日(火)、次世代海洋人材育成事業の一環として三原市立大和中学校2年生46名を対象に、海の仕事に関する出前授業を実施しました。出前授業では、本校教員2名が同中学校へ出向いて、日本における船の役割や重要性、船に関わる様々な仕事についての講義を行いました。

次は実際に船を見てみようということで、11月7日(火)に本校へ招いてのカッター体験や弓削丸体験航海を実施しました。カッター体験では、教員からカッターの漕ぎ方についての指導があり、生徒たちは教員に教えられたとおり皆で息を合わせて櫂を動かし、初めてのカッター体験を楽しんでいる様子でした。体験航海では、船内の配置や注意事項等の説明があった後、船内を自由に見て回り、疑問に感じることがあれば教員に積極的に質問しメモをとるなど、船に対して高い関心を持っていることが伺えました。

山間部に位置する中学校のため、海や船を目にする機会が少ない生徒たちにとって、2日にかけて実施した本事業では、船に関わる仕事や船の仕組みなど、実体験を通して深く学ぶことができ、大変貴重な時間となりました。

- 出前授業の様子

- カッターについての説明

- カッター体験の様子

- 弓削丸体験航海の様子

技術振興会主催の「出張講演」を実施しました

弓削商船高専は、技術振興会主催の出張講演「トライボロジー入門講座」及び「フレッチングの挙動について」を、9月21日(木)に大洋電機株式会社岐阜工場にて実施しました。この講演は企業から依頼を受け、講師として電子機械工学科の藤本教授及び情報工学科の髙木教授の2名を派遣し実施したもので、22名の参加者がありました。

講演では、まず藤本教授が「トライボロジー入門講座」にて、接触、摩擦、摩耗、潤滑など工業的な表面に関する基礎について概説し、続けて髙木教授が「フレッチングの挙動について」で、異常磨耗、疲労強度の低下の原因となるフレッチング現象の概略についての解説を行いました。

参加者からは、「軸受のフレッチング、潤滑剤の考え方、基礎を学ぶいい機会であった」、「非常にためになった講演でした。次回も是非講演をお願いしたい」などの感想が寄せられました。

- 講演1「トライボロジー入門講座」の様子

- 講演2「フレッチングの挙動について」の様子

平成29年度全国高専フォーラムでオーガナイズドセッションを実施

今年の全国高専フォーラムは8月21日(月)~23日(水)の3 日間の日程で、新潟県のアオーレ長岡と長岡技術科学大学を会場として行われました。

弓削商船高等専門学校 地域共同研究推進センターでは、企業との共同研究の推進におけるこれまでの経験に基づき、より効率的な運営の手掛かりを探索することを目的に、オーガナイズドセッションを企画し、弓削商船高専主催、日本弁理士会 四国支部共催のもと香川高専、新居浜工業高専、阿南工業高専の協力を得て開催し、本校からは商船学科の筒井教員(オーガナイザー代表)、電子機械工学科の大根田教員、長井教員の3名がオーガナイザーとして参加しました。

オーガナイズドセッションでは、平成29年度の研究支援活動の一環として、『産学連携活動における各種契約の実践的運用』と題し、職務発明としての知財権の企業への譲渡や共同研究における秘密保持契約の積極活用などについて議論を交わしました。

また、弓削・新居浜・阿南からSkypeによるネットワーク参加も頂き、当日プログラムの最終セッションにもかかわらず、たくさんの参加があり時間を延長して様々な意見交換が活発に行われました。

- 弓削,新居浜,阿南からSkype参加

- 日本弁理士会四国支部長 中井博先生からの基調講演

- 高専機構の方々との懇談

- オーガナイズドセッションの様子

平成29年度科研費講演会を開催

弓削商船高専は、8月24日(木)に、教職員を対象にした平成29年度科研費講演会を開催し、教職員36名の参加がありました。

講師として、阿南工業高等専門学校の藤居岳人先生をお招きし、「気もちで取る!科研費」という演題のもと、科研費獲得に向けての気もちの部分に重点を置いてご講演いただきました。阿南高専での具体的な取組をはじめ、藤居先生ご自身の豊富な経験に基づいたお話は非常に説得力があり、科研費の採択率向上だけでなく申請率向上を目標とする本校において、科研費獲得に向けての意欲が大いに高まる内容であり、大変参考になりました。

参加者からは、「講演を聞いてやる気が出てきた」「今までとは別の角度からの科研費のお話で新鮮味のある内容であった」などの感想が寄せられ、大変有意義な講演会となりました。

- 講演会の様子

第65回 教員研究懇談会を実施

平成29年8月3日(木)13時10分から弓削商船高等専門学校第一会議室にて、第65回教員研究懇談会が開催され、今年度着任された総合教育科の要弥由美先生、電子機械工学科の森耕太郎先生、総合教育科の牧山隆洋先生による講演が行われました。

要先生は、「学力の低い短大生にレポートを書かせた経験譚」と題して講演され、これまでの教育経験についてご説明いただきました。

森先生は、「資源循環社会の実現に向けた取り組み ~バイオディーゼル燃料について~」と題して、先生の取り組まれてきた研究内容について講演いただきました。

牧山先生は、「弓削商船の物理」と題して、現在行われている授業について実験の様子も交えてご説明をいただきました。

講演後は、質疑も活発に行われ有意義な講演会となりました。

- 総合教育科 要 弥由美 先生

- 電子機械工学科 森 耕太郎 先生

- 総合教育科 牧山 隆洋 先生

練習船「弓削丸」にて研究航海(GNSSブイを用いた海底地殻変動観測)を実施

昨年度より、科学研究費助成事業(科学研究費補助金)によって、東京大学地震研究所の加藤照之教授を中心とする研究グループの一員として本校の商船学科二村教員及び練習船「弓削丸」教職員が活躍しています。

今年の6月には、練習船「弓削丸」にて高知県の足摺岬沖へ向けて出航し、足摺岬沖南東約40kmの研究海域に音響測距用の海底局3基を設置し、様々な研究データの取得に成功し、無事研究航海を終えることができました。

本研究は津波の早期検知やプレート間巨大地震の実体解明など、わが国における防災力の向上に大きく寄与する研究ですので、今後ますますの研究成果が期待されます。

今回の研究航海の詳しい様子は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局「みちびき(準天頂衛星システム)」の公式サイトにおいて紹介されておりますのでご覧ください。

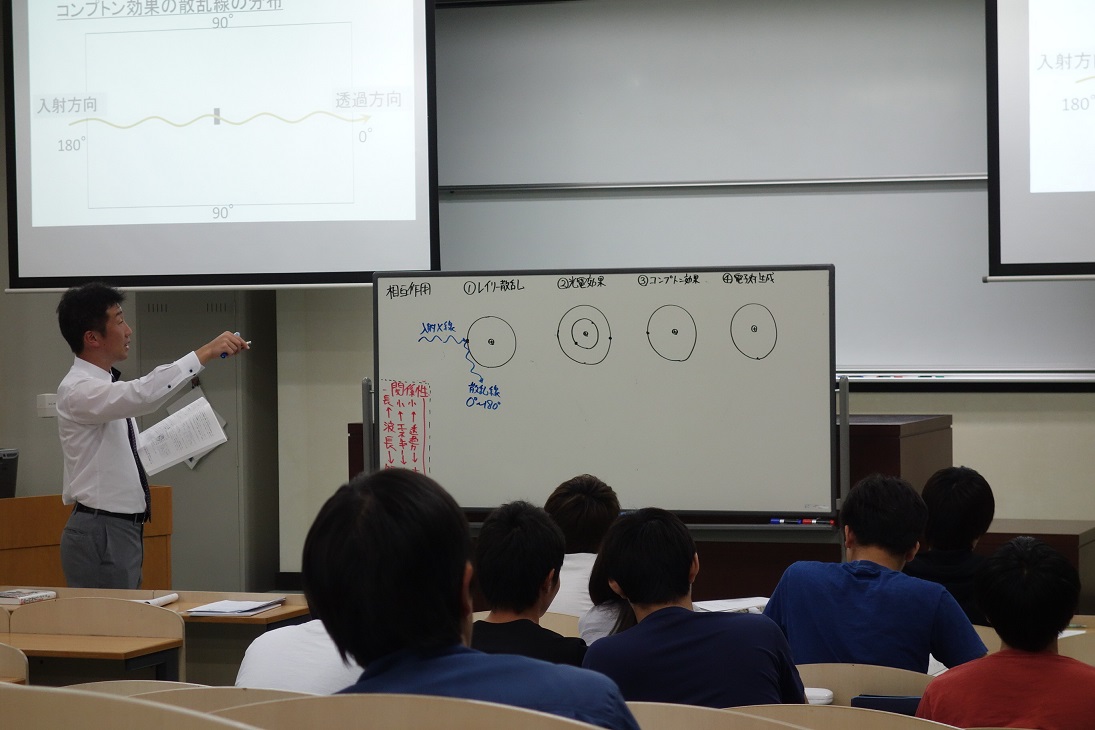

弓削商船高等専門学校技術振興会 エックス線作業主任者試験対策講習会を実施

弓削商船高等専門学校技術振興会では、平成29年度の資格取得支援事業として、エックス線作業主任者試験対策講習会を6月10日(土)、11日(日)に実施し、本校の学生、教職員ら計20名が受講しました。

エックス線作業主任者は、労働安全衛生法により、エックス線装置(医療用又は波高値による定格管電圧が1000kV以上の装置を除く。)を用いる作業などを行う場合に、管理区域ごとに選任することが義務付けられています。

今回の講習は、資格合格実践会から講師を招いて行いました。受講生たちは、エックス線の管理に関する知識や試験に合格するための勉強法を熱心に学び、7月に実施される試験に向けて、真剣な表情で問題演習等に取り組んでいました。

FD研修を開催

6月8日(水)に阿南工業高等専門学校 一般教育科 坪井泰士教授を講師として招き、37名の教員参加のもとFD研修を開催した。

この研修では、高専の教育現場で起きている事例について、どう対応すれば適切に学生をサポートできるのか、グループワークによるケーススタディを中心に検討した。参加者は、広範な学生サポート力を学び、有意義な研修となった。

弓削商船高等専門学校技術振興会「しまなみテクノパートナーズ」総会を開催

弓削商船高等専門学校技術振興会「しまなみテクノパートナーズ」総会を、6月5日(月)に今治国際ホテルで開催しました。

総会には法人会員、個人会員、弓削商船高専教員等が出席し、四国溶材株式会社の村上景一会長が議長となり、平成28年度事業報告・会計報告、平成29年度事業計画案・予算案等を審議しました。

総会終了後は、弓削商船高専教員2名による研究成果発表会を行いました。

技術振興会では、今年度も、地域産業界との連携・協力をさらに深め、産業技術の振興と地域社会の発展に貢献するため、資格試験対策講座、講演会、情報交換会等の事業を実施する予定です。

- 総会の様子

- 教員による研究成果発表会

練習船「弓削丸」が「バリシップ2017」に参加

国立高専機構弓削商船高専練習船「弓削丸」は、5月27日(土)に、今治市において「バリシップ2017」に協力参加しました。

「バリシップ2017」は今回で5回目を迎える西日本最大規模の国際海事展であり、国内のみならず世界から注目を浴びる一大イベントです。その中で、弓削商船高専は、練習船「弓削丸」を出航させ、体験航海及び船内の一般公開を実施し、今治地域の海事都市の発展に努めました。

「体験航海」では、51名の小学生及び保護者の方が参加し、始めに教員より注意事項、救命胴衣の装着方法等の説明を受けた後、それぞれ船上や操舵室等を見て回り、教職員や学生に質問するなどして約1時間の体験航海を楽しみました。最後に、教員より日本における船舶の役割や船員という職業についての話があり、子どもたちは興味深く聞き入っていました。

「一般公開」では、親子連れなど約100名が訪れ、普段見られない船内をゆっくりと見学しました。

練習船「弓削丸」の「バリシップ2017」への参加により、当地域へ貢献するとともに学校のPRにもなり、大変有意義な時間となりました。

- 体験航海(乗船前の説明)

- 体験航海(乗船時の説明)

- 体験航海(屋上)

- 体験航海(操舵室)

- 体験航海(エンジン室)

- 一般公開(操舵室)